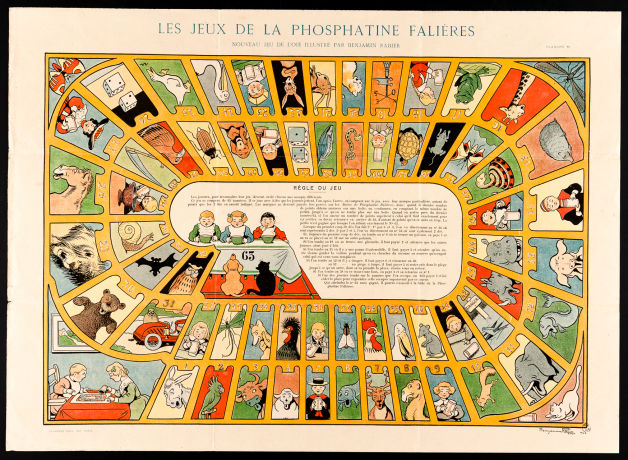

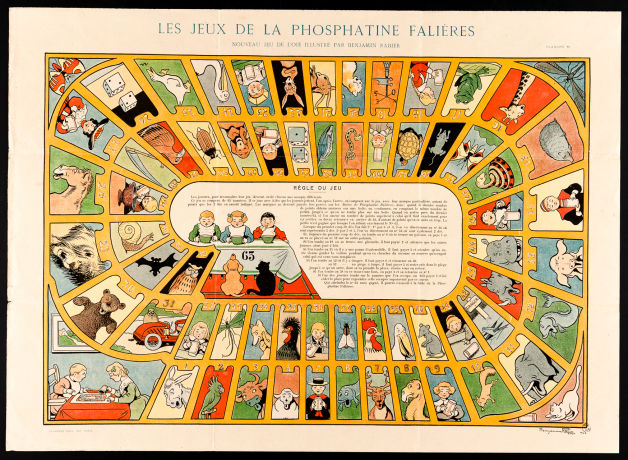

Image : [4.4.1] Nouveau jeu de l’oie illustré par Benjamin Rabier, série Les jeux de la phosphatine Falières, Paris, Devambez (grav. impr.), 1906.

Le XXe siècle marque un tournant dans les pratiques publicitaires, avec l’apparition des premiers gros annonceurs industriels. Michelin montre l’exemple d’une utilisation large et inventive des ressources de la réclame, que l’on crédite du pouvoir d’ouvrir les marchés. Dès les premières années du siècle, le jeu de l’oie entre dans le répertoire des publicitaires. Les premiers exemplaires viennent des deux secteurs les plus actifs au XIXe siècle en matière de publicité, la pharmacie et les grands magasins.

Image : [4.4.1] Nouveau jeu de l’oie illustré par Benjamin Rabier, série Les jeux de la phosphatine Falières, Paris, Devambez (grav. impr.), 1906.

Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, les grands magasins ont montré la voie, avec leurs catalogues et leurs chromos à collectionner. En 1905, Gustave Laguionie reprend la direction des grands magasins du Printemps et, décidé à moderniser le magasin, fait construire un nouveau bâtiment. En 1908, au moment de son ouverture, le Printemps produit un très beau jeu de l’oie, dont les cases représentent les différents rayons du magasin et les ascenseurs jouent le rôle du volatile. Deux ans plus tôt, la maison Falières (fondée en 1866) s’est offert les services de l’illustrateur Benjamin Rabier pour promouvoir son produit vedette, la phosphatine, une bouillie de céréales enrichie en phosphate de calcium et destinée à l’alimentation des nourrissons. Le jeu de l’oie (1906) s’insère dans une intense campagne de publicité, comprenant images à collectionner, puzzles et livres d’histoires.

C’est surtout dans les années 1920-1930 que le recours au jeu de l’oie se généralise pour vanter les mérites de nombreux produits alimentaires comme les fromages Petits Gervais (1930), la margarine Axa (1933), l’huile Huilor (1935), ou produits d’entretien comme la marque Gibbs ou celle du Lion Noir (1930).

Image : [4.4.2] Jeu de la « chicorée Mairesse », slnd.

Le jeu de la chicorée Mairesse est un bon exemple de ces supports publicitaires qui n’abandonnent pas le propos d’instruire les joueurs. Fondée à Roubaix en 1815, l’entreprise Mairesse utilise les vecteurs traditionnels de la réclame : chromos, buvards pour les écoliers, jolies boîtes en métal, et incontournable jeu de l’oie. Celui-ci raconte la production de la chicorée. Les premières cases montrent la préparation des terres limoneuses du nord de la France, les semis printaniers, la pousse et l'arrachage des racines à l'automne. L'usine apparaît (n° 6). C'est là que les racines sont lavées, débitées en lamelles, séchées, que les « cossettes » sont ensuite torréfiées puis finement broyées. Les grains sont mis en sacs, pesés puis conditionnés dans des boîtes en métal bleu très reconnaissables (n° 17). Vient ensuite le temps de la distribution, par péniche, train, jusqu’à l'épicerie où vient s'approvisionner la mère de famille. Tout le monde boit la chicorée Mairesse ! Le père de famille, digne bourgeois, la vieille femme, l’enfant sur sa chaise haute (n° 31). On la sert au café, aux malades (n° 38), aux sportifs en tout genre, à la montagne comme au bord de mer, aux courses hippiques et cyclistes. La planète entière boit la chicorée Mairesse ! Colonisateurs et colonisés, cow-boys et indiens, Chinois et Eskimos, même la statue de la Liberté porte sous le bras, à la place de la Bible, sa boîte aux rayures bleues. Dans cette ode à la chicorée, on comprend que les cases maléfiques soient peu effrayantes : l’enfant, le nègre, le boxeur - et, tout de même, le service de la répression des fraudes.

E. C.