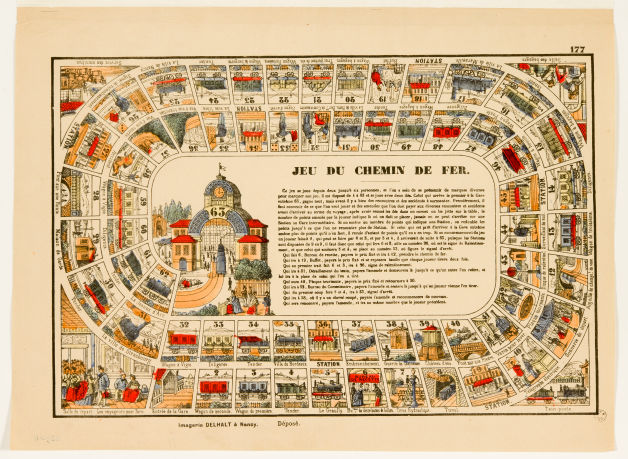

Image : [1.2.1] : Jeu du chemin de fer, Metz, Delhalt, v. 1880.

Image : [1.2.1] : Jeu du chemin de fer, Metz, Delhalt, v. 1880.

Au XIXe siècle, le jeu de l’oie est devenu l’une des distractions familiales les plus courantes du monde occidental. Le passage des techniques d’imprimerie à l’âge industriel a changé l’ampleur de la production et de la circulation des images. Si les éditeurs parisiens, comme Paul-André Basset ou Pierre Jean, se signalent toujours par la qualité et l’inventivité de leurs planches, le jeu de l’oie prend désormais plus souvent l’allure d’une image d’Épinal. Le développement de la lithographie s’est accompagné d’une concentration des imprimeurs d’images dans le nord-est de la France, à Épinal bien sûr, mais aussi à Montbéliard, à Metz, à Wissembourg ou à Pont-à-Mousson. Les jeux de l’oie y sortent des presses en même temps que des planches de lotos, des ombres chinoises, des théâtres, des alphabets, beaucoup d’images pieuses et des armées de petits soldats à découper.

Dans la seconde moitié du siècle, les élites évoquent avec un brin de condescendance ce « noble jeu de l’oie où l’esprit se déploie », que l’on tire pour amuser les enfants sages et dans les soirées où l’on s’ennuie un peu. C’est pourtant à cette époque que les potentialités politiques du jeu de l’oie commencent à se manifester. Vendu à un prix modique, le jeu de l’oie pénètre facilement dans les foyers, même les plus pauvres. Utilisé dans un cadre familial, il touche les enfants comme les adultes. Sous des allures anodines, il participe à la construction de références partagées et à la diffusion des messages politiques.

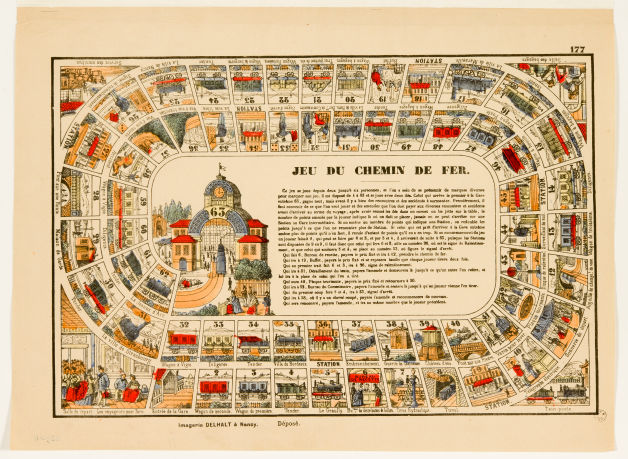

Image : [1.2.2] Jeu historique de la France militaire, Épinal, Pellerin, vers 1860.

Ce Jeu historique de la France militaire date du milieu du Second Empire. C’est le moment où l’imprimerie Pellerin, spécialisée dans l’imagerie dite « d’Épinal », connaît ses principaux développements économiques, liés au pouvoir impérial dont elle a contribué à la propagande visuelle. Dans un contexte où le nouveau régime s’est engagé dans des guerres extérieures (Crimée en 1854-1856, puis Italie en 1859-1860) qui entrent en contradiction avec les ambitions pacifistes initiales de Napoléon III, l’image valorise ici la geste militaire nationale, présentée de manière diachronique. Elle s’inscrit dans la continuité des récits historiques qui ont mis en scène la construction de la nation française depuis ses origines franques présumées et le rôle du fait guerrier dans ce processus (écrits des frères Thierry dans les années 1820, et surtout l’Histoire de France de Jules Michelet parue de 1833 à 1841).

Le plateau de jeu présente donc une histoire téléologique de la France militaire, des « invasions barbares » des premiers siècles du Moyen Âge à la légende militaire de Napoléon, exploitée par le régime du Second Empire comme un instrument de légitimation d’un pouvoir usurpé. La référence aux conflits récents auxquels la France a participé, représentés dans les quatre angles du plateau, mettent en évidence la place des guerres dans la construction de la nation française et dans la consolidation de son assise internationale. Les victoires militaires en Italie et le traité de Villafranca de 1859 d’une part, les guerres coloniales de l’autre représentent l’essentiel des efforts militaires dans lesquels la France s’est impliquée sous le Second Empire. Elles montrent donc la capacité de l’armée à permettre le rayonnement international de la France, dans un contexte d’importants débats sur le fonctionnement de la conscription, alors que se multiplient les remplacements d’appelés par le versement de compensations financières.

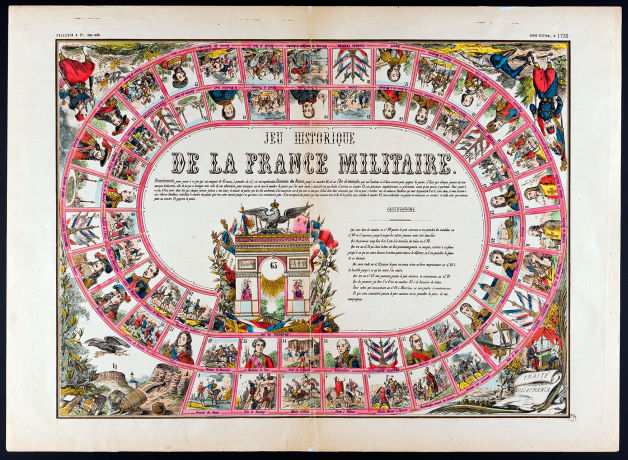

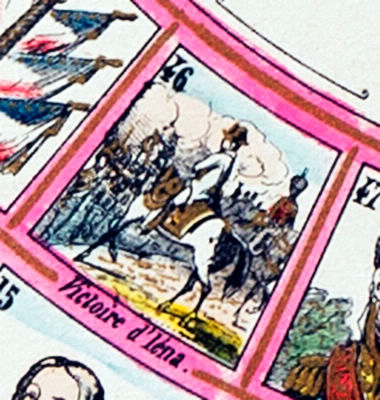

Image : [1.2.3] Jeu historique de la France militaire, Épinal, Pellerin, vers 1860 (détail) : un rappel des victoires militaires de l’Empire, le traité de Villafranca (1859).

L’histoire militaire de la France ici présentée s’appuie sur une série d’événements intégrés au légendaire national qui donnent l’image d’une nation éternelle et triomphante, à l’image de la victoire de Charles Martel à Poitiers en 732 (n° 5) ou de la soumission des Saxons par Charlemagne en 785 (n° 6). Les Croisades, la guerre de Cent-Ans, les guerres d’Italie du XVIe siècle, les guerres de Louis XIV se situent dans la continuité de ces premières victoires, témoignant des succès continus dont l’armée française a pu se prévaloir.

Image : [1.2.4] Jeu historique de la France militaire, Épinal, Pellerin, vers 1860 (détail) : un succès militaire parmi d’autres, la prise de Jérusalem.

Une part importante du plateau de jeu est consacrée à l’après-1789, où cette institution a connu d’importantes réformes dont le Second Empire est l’héritier. Près de la moitié des vignettes sont ainsi consacrées à cette histoire récente marquée par le modèle de la « nation en armes ». Les batailles associées au légendaire napoléonien en sont l’expression, qu’il s’agisse de ses premières conquêtes au temps du Directoire (Arcole, en 1796, n° 38, Austerlitz, en 1805, n° 44, ou Iéna, en 1806, n° 46). Mais ces victoires coexistent avec un épisode plus polémique, la bataille de Waterloo de 1815 (n° 55), seule défaite mentionnée ici. Elle relève d’une mémoire complexe et polémique, en partie récupérée par l’opposition républicaine au pouvoir, mais elle suscite des efforts de la part du pouvoir impérial pour donner aux victimes des campagnes napoléoniennes de 1815 toute leur place dans la nation. Les acteurs de cette expansion militaire sont également représentés, à travers des figures d’officiers victorieux, principalement pour les guerres de la Révolution et de l’Empire (généraux Kellermann, Kléber, Desaix, maréchaux Augereau, Lannes et Soult) dont certains ont accédé à des dignités nationales (maréchal Lannes admis au Panthéon en 1810, n° 47). Le duc de Magenta Patrice de Mac-Mahon, mentionné à la fin du parcours (n° 60), en représente l’aboutissement chronologique, alors qu’il constitue l’une des principales figures militaires du Second Empire. Combattant en Algérie puis en Crimée et en Italie, il s’est notamment illustré lors de la victoire française à Magenta (1859) qui lui a valu le titre de maréchal.

Image : [1.2.5] Jeu historique de la France militaire, Épinal, Pellerin, vers 1860 (détail) : une bataille napoléonienne, Iéna (1806).

Ce jeu de l’oie relève donc de la propagande du pouvoir impérial et veut illustrer la politique internationale entreprise par le régime, en la replaçant dans la continuité de l’histoire longue de la nation. Ces objectifs expliquent la continuité téléologique mise en évidence entre les États latins d’Orient du Moyen Âge (vignettes n° 11 et n° 12) et la politique coloniale de la France du XIXe siècle, à laquelle le Second Empire donne une inflexion décisive (poursuite des conquêtes territoriales en Afrique, organisation administrative de l’Algérie française, début de l’expansion en Indochine à partir de 1858). Il s’agit donc d’un outil de promotion politique qui donne à voir la symbolique du bonapartisme guerrier : l’arc de Triomphe, l’aigle impérial flanqué de la couronne impériale, le drapeau tricolore orné des noms des victoires napoléoniennes inscrivent la politique extérieure de Napoléon III dans la continuité du légendaire du Premier Empire. Ils donnent à voir l’identification du régime impérial à la nation et la place décisive qu’occupe l’armée dans la promotion du thème national.

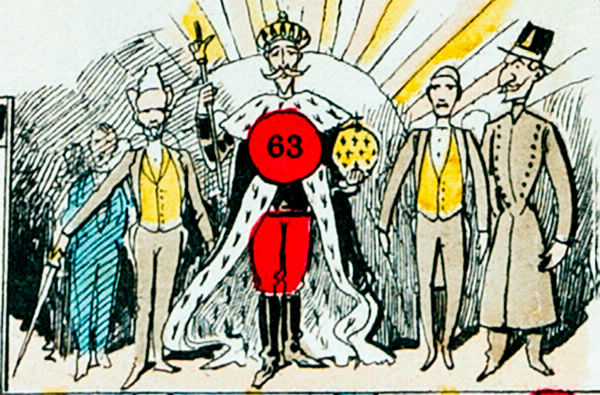

Image : [1.2.6] Jeu historique de la France militaire, Épinal, Pellerin, vers 1860 (détail) : la promotion du bonapartisme guerrier : la symbolique militaire.