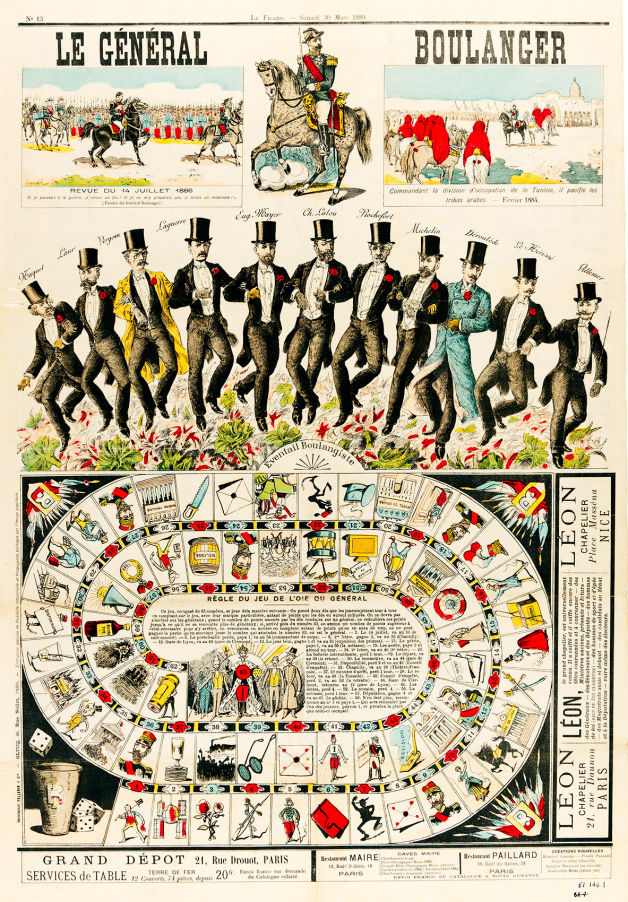

Image : [1.3.1] Règle du jeu de l’oie du général [Boulanger], Épinal, Pellerin, paru dans Le Figaro du 30 mars 1889.

Image : [1.3.1] Règle du jeu de l’oie du général [Boulanger], Épinal, Pellerin, paru dans Le Figaro du 30 mars 1889.

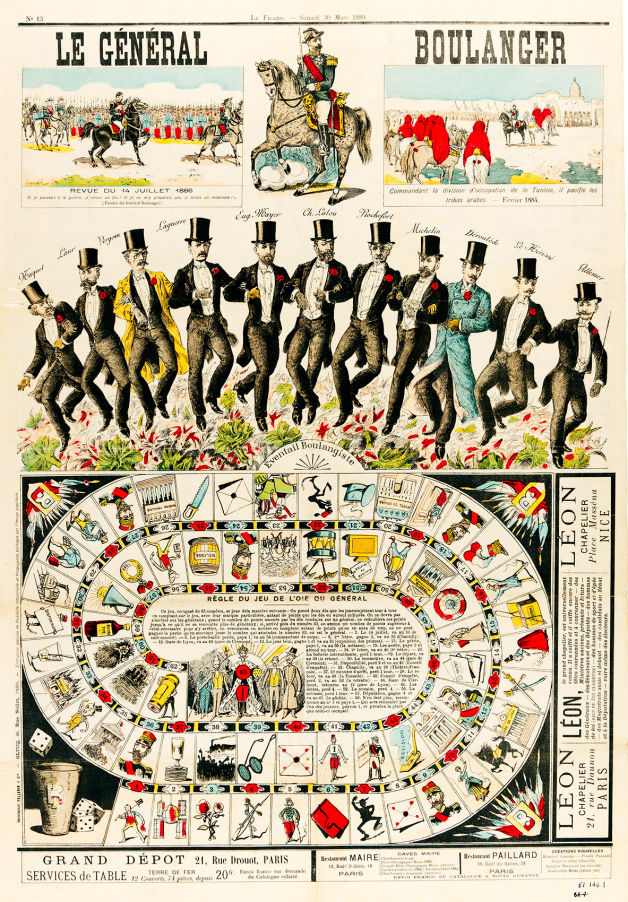

Paru en supplément du quotidien conservateur Le Figaro, ce jeu de l’oie s’inscrit dans le contexte des débuts difficiles de la IIIe République. Proclamée dans l’adversité en 1870 mais gouvernée par des républicains en 1879 seulement, elle est à partir de 1886 la cible des critiques d’un mouvement politique inédit, qui rassemble autour de l’ancien ministre de la Guerre Georges Boulanger une constellation hétéroclite de déçus du nouveau régime républicain, venus de factions politiques très diverses. Le 27 janvier 1889, l’élection de Boulanger comme député de la Seine achève une série de victoires électorales aux élections législatives partielles et suscite la vigilance des républicains de gouvernement. L’imagerie ici utilisée met en évidence plusieurs des éléments qui ont contribué à ces succès électoraux : les deux cartouches de la partie supérieure, qui encadrent un portrait du général, soulignent à la fois son rôle de vétéran, notamment intervenu dans les guerres coloniales (conquête de la Tunisie au début des années 1880, ensuite placée sous protectorat français), et sa place centrale dans l’imaginaire patriotique français, incarné par la fête nationale du 14 juillet.

Image : [1_3_2] Règle du jeu de l’oie du général (détail) : le général Boulanger, vétéran de la guerre, à la revue du 14 juillet.

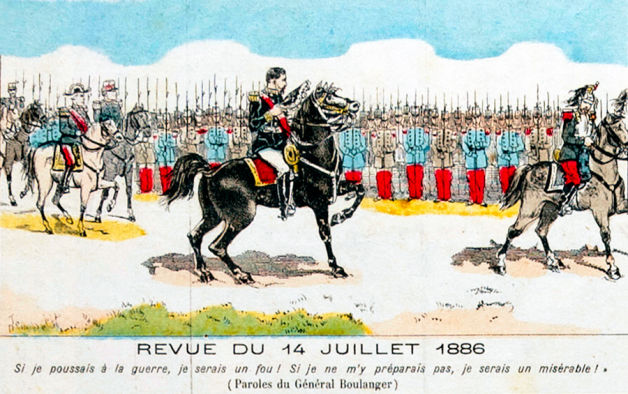

La partie supérieure de l’image souligne l’ampleur des soutiens locaux sur lesquels Boulanger a pu compter. Tous occupent ou ont occupé des charges électives en tant que députés ou sénateurs, au sein de divers groupes politiques, et se sont ralliés à partir de 1886 au mouvement boulangiste. Seuls deux acteurs font exception : Paul Déroulède (1846-1914), figure de la Revanche contre l’Allemagne et fondateur en 1882 de la Ligue des Patriotes, et Louis-Gaston Villemer (1842-1892), chansonnier venu de la droite à qui l’on doit notamment, en 1886, le recueil des Nouvelles chansons boulangistes. Ni l’un ni l’autre n’ont exercé de responsabilités législatives, mais tous deux ont contribué de façon décisive à la propagande politique du mouvement.

Image : Image : [1_3_3] Règle du jeu de l’oie du général (détail) : les soutiens du boulangisme.

Malgré le fait qu’il rassemble des acteurs politiques de sensibilités très diverses, le boulangisme apparaît au Figaro comme un courant de gauche, qui entre en contradiction avec ses orientations conservatrices et ses prétentions élitistes affichées. Le portrait que le jeu donne du mouvement s’inscrit donc dans la continuité des efforts entrepris dès 1888 par le patron du journal, Francis Magnard, pour discréditer le boulangisme.

Les lieux présentés sur le plateau de jeu sont chargés d’une forte dimension symbolique ou médiatique au regard du parcours de Boulanger. Le château de Chantilly était celui du duc d’Aumale, héritier de la famille royale des Orléans et son ancien supérieur dans l’armée dans les années 1870. Devenu ministre en 1885, Boulanger parvient à limoger deux ans plus tard à la suite d’un incident diplomatique fortement médiatisé qui a opposé la France et l’Allemagne, l’affaire Schnaebelé, en invoquant la loi d’exil des princes de 1886, destinée à écarter du territoire les prétendants potentiels à une monarchie. Le Théâtre français, lui, est évoqué ici par référence à l’une de ses actrices, Marguerite de Bonnemains, maîtresse de Boulanger. En rappelant le parcours de militaire de Georges Boulanger, son attitude envers ses anciens supérieurs et son adultère, le Figaro cherche à délégitimer cet acteur devenu incontournable du jeu politique français des années 1880.

Image : [1_3_4] Règle du jeu de l’oie du général (détail) : le Théâtre français, rappel de l’adultère du général.

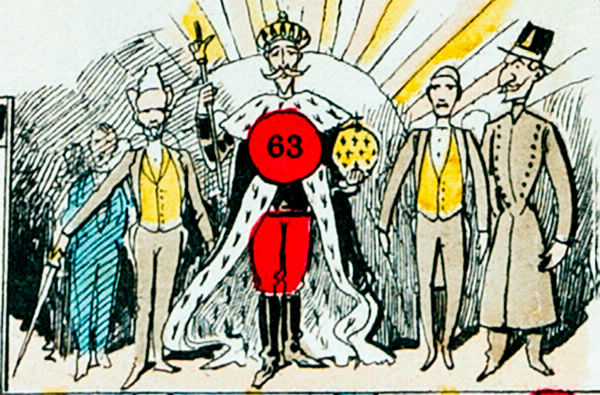

Alors qu’il s’inquiète de l’opportunisme du général et de sa pratique très personnalisée de la politique, les auteurs mettent en scène son parcours comme relevant d’un projet plus large de rétablissement d’une monarchie (dernière case du jeu). Cette accusation rejoint les critiques les plus couramment formulées à l’encontre de Boulanger, dont la carrière et les prétentions ont parfois été rapprochées de celles des libertadores sud-américains du début du XIXe siècle.

Image : [1_3_5] Règle du jeu de l’oie du général (détail) : la tentation monarchiste.

La stratégie discursive dont relève ce jeu de l’oie réexploite les ressorts de l’imagerie populaire du boulangisme. Qualifié a posteriori de mouvement populiste, il doit une grande partie de son succès à l’usage qu’il a fait de la culture de masse et notamment de la vente par des colporteurs de lithographies à la gloire du général Boulanger. Les outils utilisés ici sont les mêmes, bien que détournés dans un sens parodique afin de montrer les failles de l’ascension politique rapide de cet ancien officier, stimulée par les discours croissants sur la Revanche qui ont circulé dans la France de l’époque. Lorsque l’imprimerie Pellerin publie pour le Figaro ce document anti-boulangiste, elle a déjà contribué activement, au cours des années précédentes, à la propagande visuelle du boulangisme et réactive ainsi certains des dispositifs qu’elle a déjà utilisés en sa faveur. Le détournement permet ainsi d’alerter le lectorat sur les dérives potentielles du boulangisme, en exagérant ses prétentions à détruire une République installée depuis peu et déjà mise en difficulté par un mouvement d’opposition de grande ampleur.

E. C., P.-M. D.