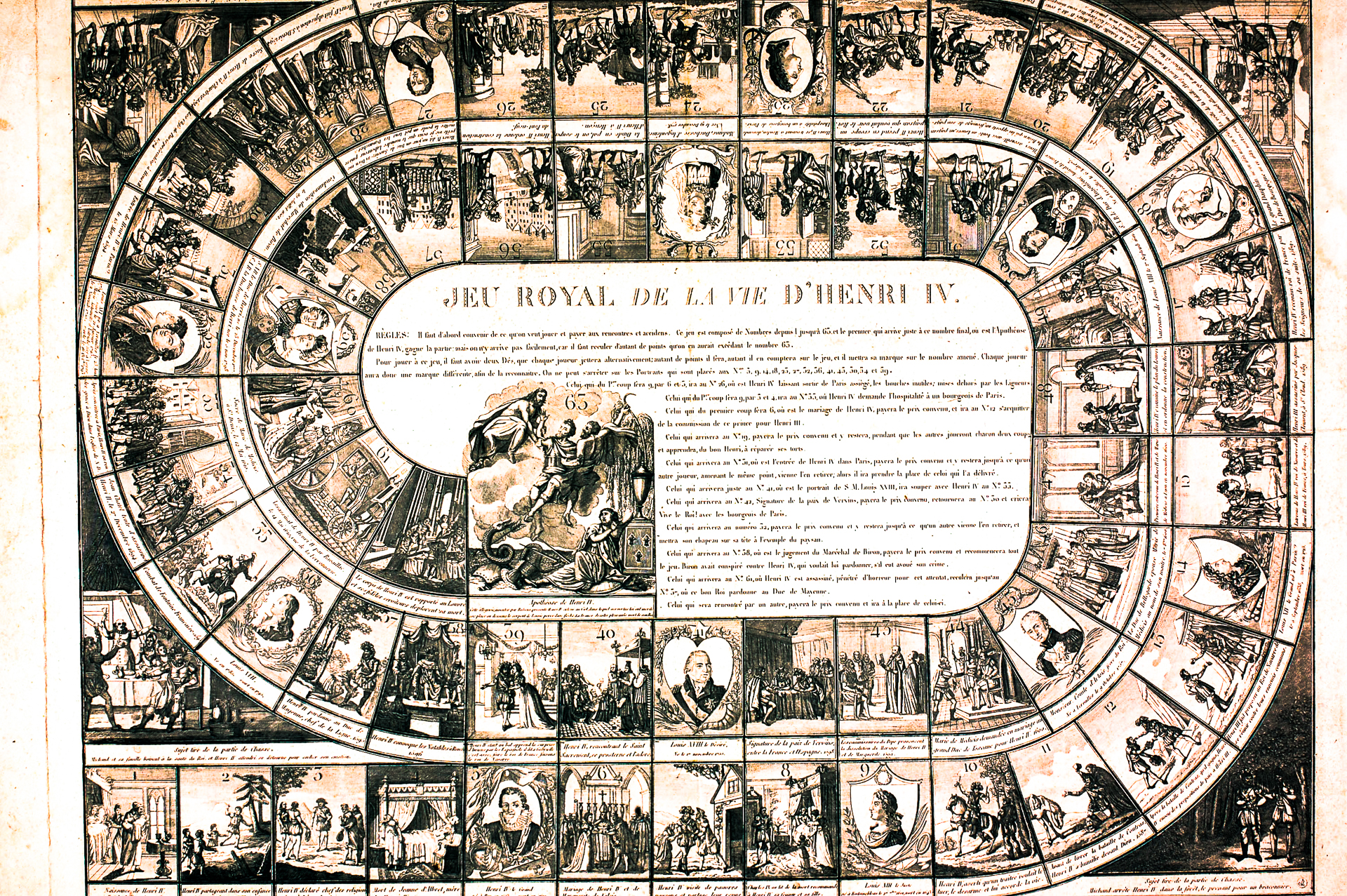

Au XIXe siècle, l’enseignement de l’histoire de France ne passe plus uniquement par le texte. Peu à peu, l’idée fait son chemin que l’illustration aide aux apprentissages et qu’elle facilite la mémorisation des « grands événements » et des « grandes figures » qui structurent l’enseignement de l’histoire de France. Les images entrent dans les manuels scolaires, en même temps que les évolutions techniques en favorisent la diffusion par d’autres vecteurs. Avec ce jeu de l’oie produit à la fin des années 1810, André Basset propose une vie d’Henri IV en images, de sa naissance à son apothéose. Le parcours est construit de manière chronologique, scandé par les événements politiques, les mariages, les batailles et les paix. Il montre un souverain pieux, proche de son peuple et miséricordieux, partageant le repas de pauvres paysans (n° 7), laissant sortir de Paris assiégé les femmes, les enfants et les vieillards (n° 26), accueillant un paysan du Béarn chargé d’un fromage de son pays (n° 51). Les propos « historiques » ont leur case propre, de « ralliez-vous à mon panache » (n° 20), au souhait de voir « le moindre laboureur mettre la poule au pot tous les dimanches » (n° 57). Le souverain restaurateur de la paix civile l’emporte sur le souvenir des dissensions religieuses : nulle trace de la Saint-Barthélemy derrière le mariage avec Marguerite de Valois (n° 6). Les médaillons des membres de la famille royale, placés sur les cases des oies, constituent un portrait de famille qui fait des Bourbons les « fils d’Henri IV » et préparent la succession de Charles X, frère cadet de Louis XVIII. Le portrait de couple du duc et de la duchesse de Berry permet de dater la gravure entre 1816 et 1820, date de l’assassinat du duc (n° 59).

Le jeu de l’oie n’est pas seulement une leçon d’histoire. Il participe à la construction du souvenir de la figure d’Henri IV, qui prend sous le règne de Louis XVIII des proportions nouvelles. Les Lumières, à travers Voltaire, avaient déjà loué ce roi tolérant et modéré. Mais le culte du « bon roi » se charge à la Restauration d’une signification inédite. Sa popularité doit rayonner sur ses descendants, panser la plaie de vingt-cinq ans ouverte depuis l’exécution de Louis XVI, stabiliser et populariser la monarchie restaurée. Le portrait d’Henri IV fait alors l’objet d’une ample diffusion. La statue équestre qui se dressait sur le Pont-Neuf, détruite sous la Révolution, est restaurée et inaugurée en grande pompe en 1818, son visage orne toutes sortes d’objets de décoration. Vainqueur de la guerre civile, artisan de la paix et de la prospérité retrouvée du royaume, Henri IV devient le modèle de la dynastie restaurée, mais aussi la référence politique idéale de la bourgeoisie, à laquelle ce jeu est destiné.