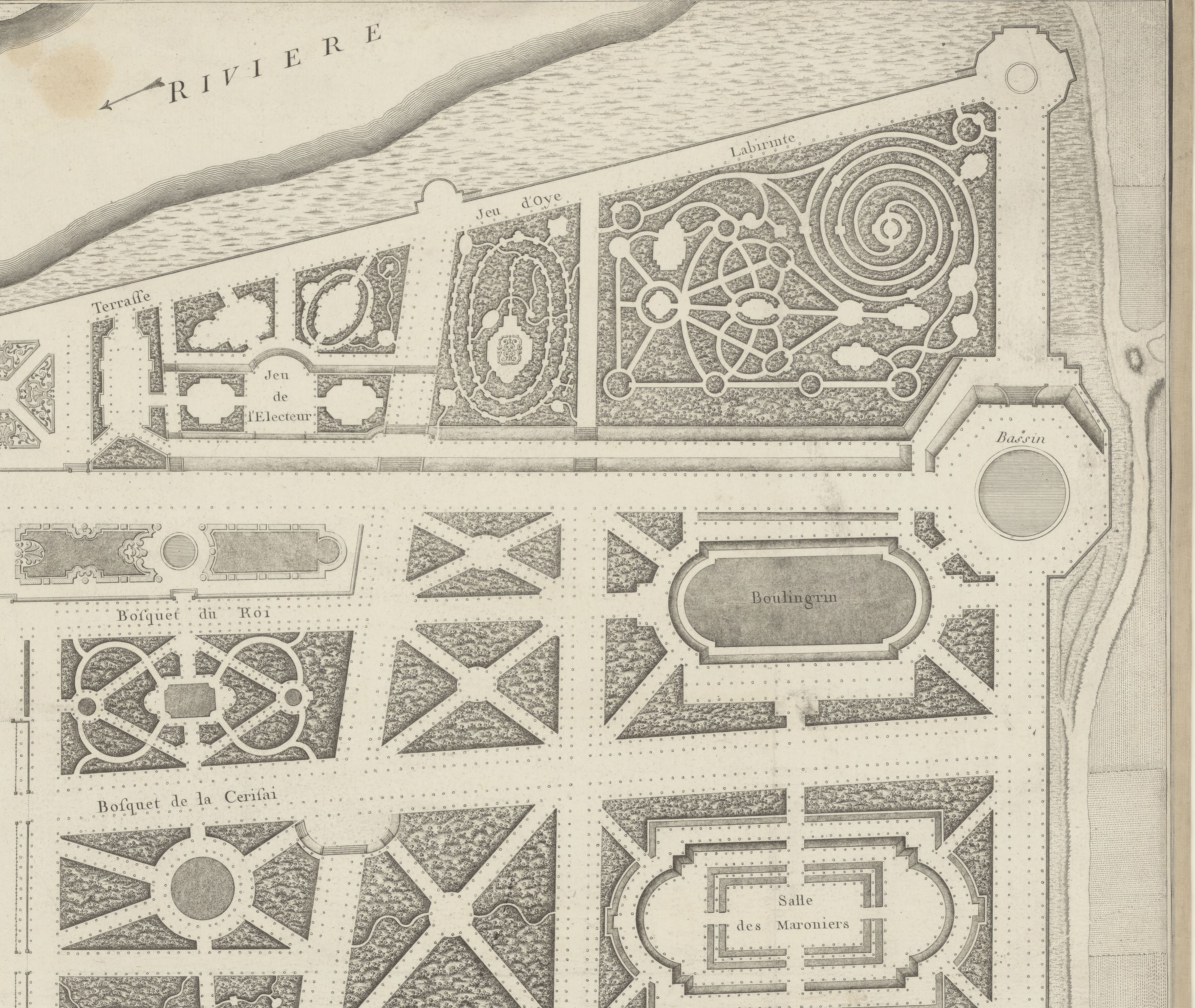

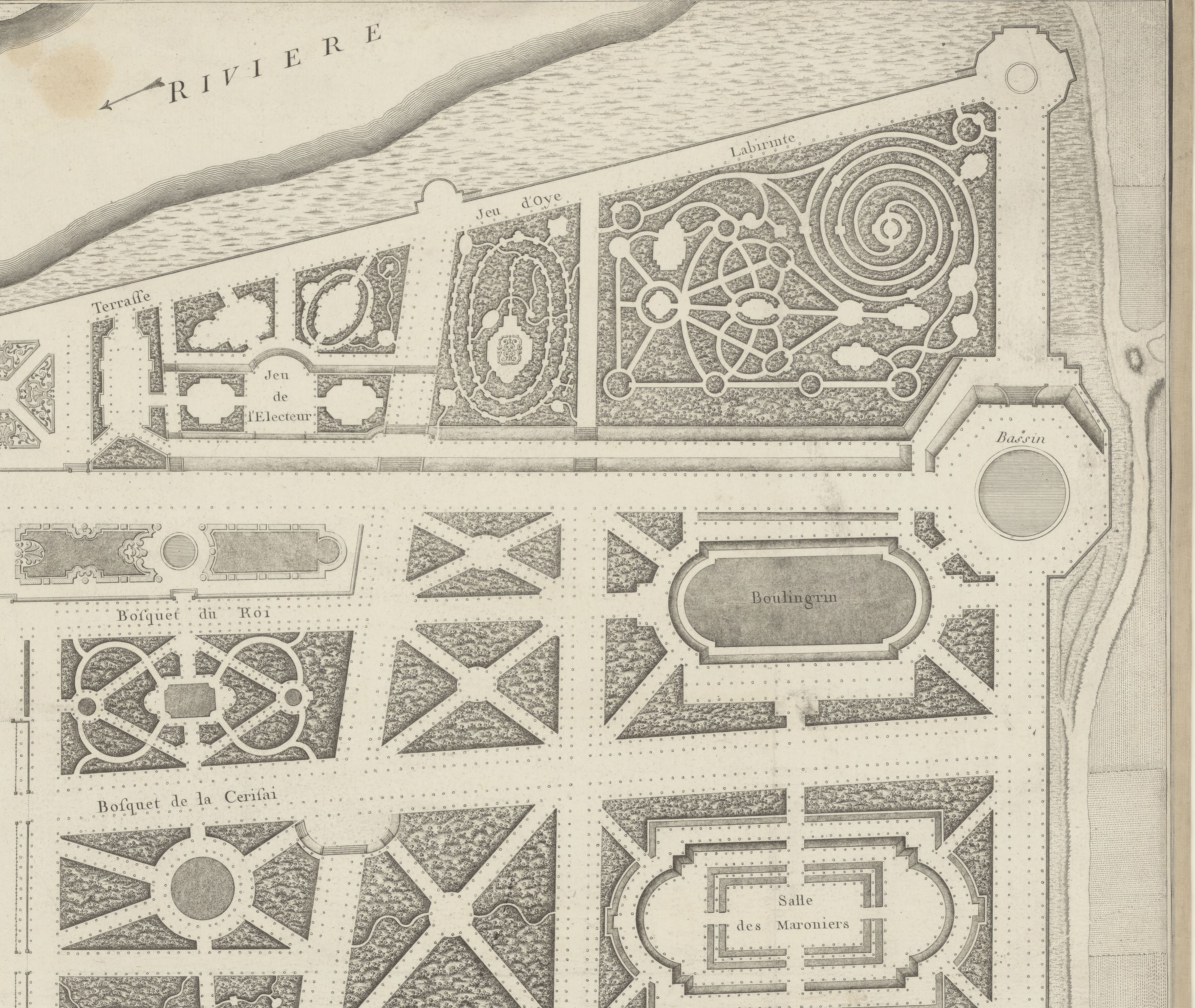

Image : [3.4.1] À la fin du XVIIe siècle, un jeu comparable est mis au point pour l’édification des nouveaux convertis (Philippe Joutard).

Ce jeu est composé de quarante-six ronds, qui se suivent en figure spirale, tracés sur une feuille de grand papier ; chaque rond contient une emblème ou devise qui exprime un mystère, ou une des grandes vérités de notre religion […] Le joueur met sa marque sur le rond où est marqué le chiffre apporté par les dés, et il doit énoncer le corps de l’emblème, le mystère qu’elle représente, et en faire l’application […] Le missionnaire voyant donc l’ardeur qu’avaient les enfants à se servir de ce jeu qui les instruisait et les divertissait tout ensemble, il en envoya la feuille à Paris au jésuite qui a soin des missions, qui en fit graver la planche, et en envoya un grand nombre d’exemplaires en Arménie, où ils eurent tant de vogue, que les petits et les grands, les ecclésiastiques et les laïques en voulurent avoir : ce jeu si utile en Asie pourrait l’être de même en Europe, surtout dans les communautés religieuses qui élèvent des pensionnaires ; ce serait un moyen aisé de leur apprendre l’explication de nos mystères et des plus importantes vérités de la religion, dans le temps même de leur récréation.

En 1670, le père jésuite Pierron utilise un jeu semblable chez les Iroquois. Lui aussi suggère que les missionnaires envoyés en France, dans les « Indes d’ici », pourraient s’en servir avec les gens de la campagne. Les récits montrent bien les ressorts du succès : le jeu de l’oie permet de capter l’attention des plus jeunes et de les enrôler dans l’évangélisation de leurs aînés. Il participe à la pédagogie par l’image et donne un tour ludique à l’interrogation catéchétique.

Image : [3.4.1] À la fin du XVIIe siècle, un jeu comparable est mis au point pour l’édification des nouveaux convertis (Philippe Joutard).

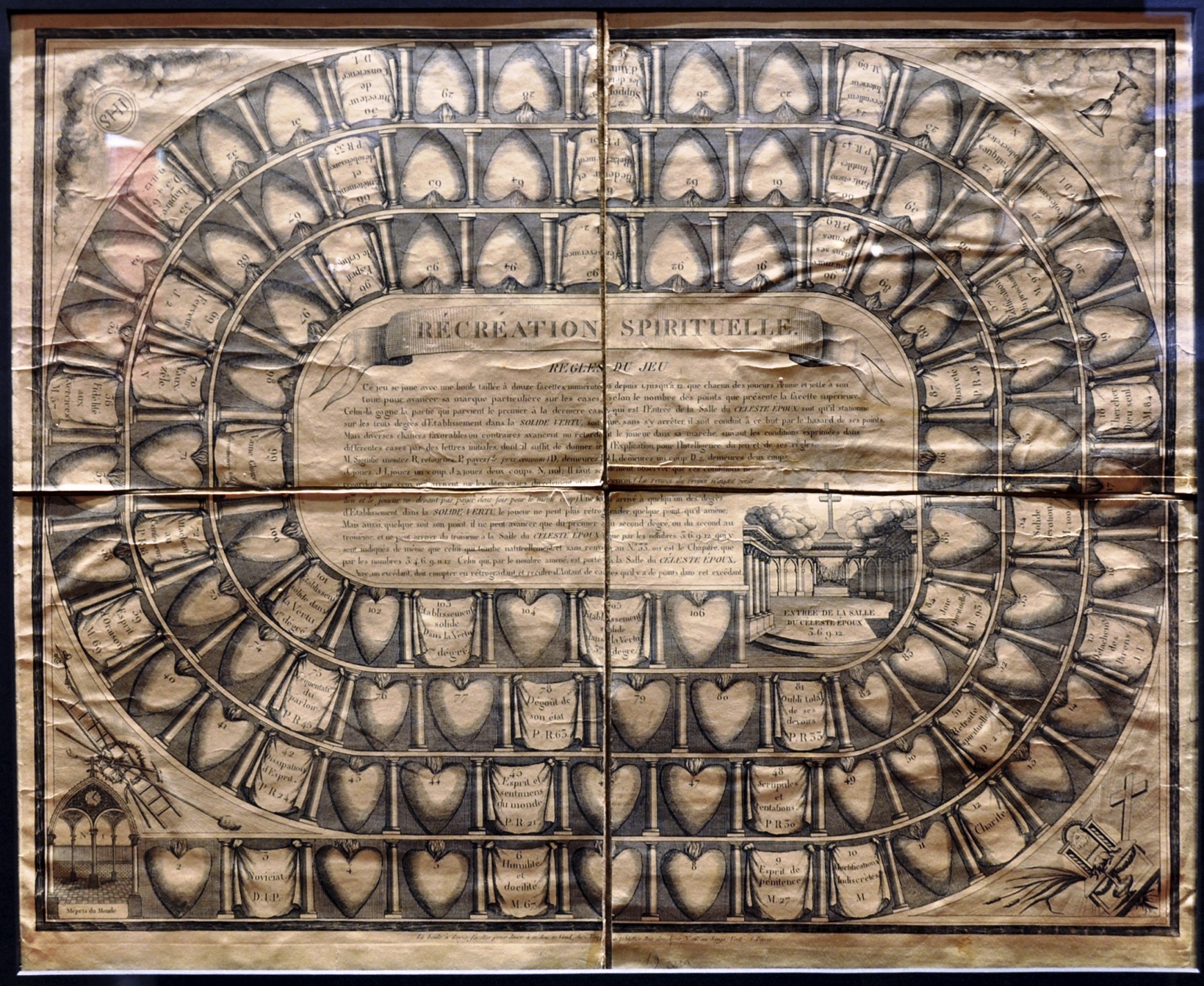

Image :[3.4.2] La récréation spirituelle, Paris, Paul-André Basset, 1815, gravure en taille-douce sur cuivre (Wikimedia).

La production de jeux de l’oie religieux est importante jusqu’au milieu du XIXe siècle. Elle se divise en deux sous-genres : d’une part des jeux catéchétiques, utilisés pour faire répéter aux enfants l’histoire de l’Ancien et du Nouveau Testament, et d’autre part des jeux édifiants, destinés à la « récréation spirituelle » des religieuses, que l’on trouve dès le milieu du XVIIIe siècle dans les couvents des ursulines. Sur ce jeu produit par Basset en 1815, le parcours mène, en un long cheminement de 107 cases, du « mépris du monde » à la « salle du céleste époux ». Peu de fantaisie dans les règles : les vertus, humilité, esprit de pénitence, zèle ou ferveur font avancer plus vite, tandis que les sentiments du monde, les tentations ou l’oubli de ses devoirs, éloignent la joueuse de son horizon rêvé.

E. C.