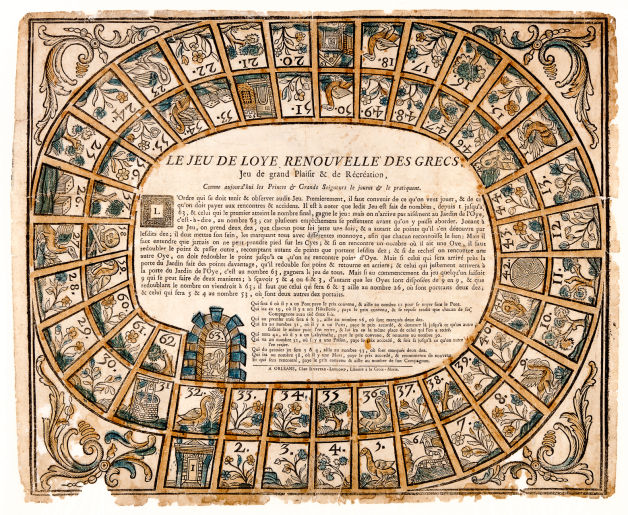

Image : [2.1.1] Le Jeu de loye renouvellé des grecs. Jeu de grand Plaisir & de Récréation, Comme aujourd’hui les Princes & Grands Seigneurs le jouent & le pratiquent, Orléans, chez Jean-Baptiste Sevestre-Leblond, [entre 1771 et 1780], bois gravé.

Image : [2.1.1] Le Jeu de loye renouvellé des grecs. Jeu de grand Plaisir & de Récréation, Comme aujourd’hui les Princes & Grands Seigneurs le jouent & le pratiquent, Orléans, chez Jean-Baptiste Sevestre-Leblond, [entre 1771 et 1780], bois gravé.

Au XVIIe siècle, le jeu de l’oie est souvent identifié comme étant d’origine grecque et il est régulièrement appelé « le noble jeu de l’oye renouvelé des Grecs ». Une telle origine est-elle vraisemblable ? Nous savons bien, aujourd’hui, que le passé est autant une affaire d’imagination collective qu’une question de preuves bien établies. En réalité le jeu n’apparaît sous sa forme moderne que vers la fin du XVIe siècle dans l’aristocratie italienne et il se diffuse en Europe avec le colportage des premières bibles imprimées. On peut alors se demander à quoi les inventeurs du jeu de l’oie moderne ont pensé lorsqu’ils lui attribuaient des origines antiques. Bien sûr, nous sommes à la Renaissance ; les arts et les lettres ont remis l’Antique au goût du jour et qualifier un jeu de « grec » répondait certainement à un effet de mode plus général. Mais d’autres facteurs peuvent être retenus. L’Antiquité, ainsi, connaissait bien les jeux de tables. Comme le jeu de l’oie, ce sont des jeux de parcours qui se jouent sur un tablier avec des dés. Le jeu grec du tavli, connu aussi en Turquie sous le nom de tavla, en Arménie sous celui de tavlou, et au Mashreq sous celui de tawla, est ainsi une sorte de jacquet où le joueur doit amener tous ses pions dans un coin du plateau et les en sortir avant son adversaire. Au XVIIe siècle, ce jeu deviendra le trictrac, transformé à son tour en backgammon et en jacquet.

Les inventeurs du jeu de l’oie ne pouvaient pas ignorer l’existence du tavli grec et de ses équivalents orientaux, attestés de manière continue par l’ethnographie depuis l’Antiquité. À cet égard, le jeu de l’oie est bien « renouvelé des Grecs », dans le sens où il propose une adaptation d’un jeu existant. Sur un plan plus symbolique, par ailleurs, la référence à l’Antiquité grecque est évidente à travers le plan du jeu qui figure un labyrinthe. À ce propos, il convient de noter que la Renaissance est aussi le moment où le motif du labyrinthe prend une signification profane, alors qu’il était jusqu’au Moyen Âge cantonné aux édifices religieux. Sa présence sur le tableau du jeu de l’oie correspond ainsi à une évolution des sensibilités qui se réapproprient, avec un sens nouveau, l’ensemble de la sagesse antique.

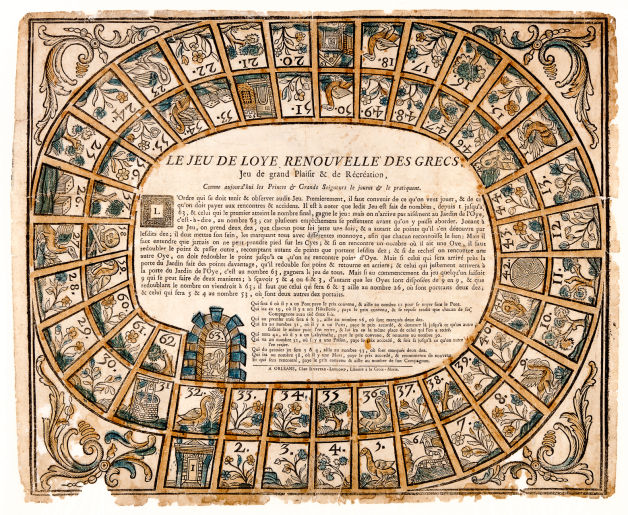

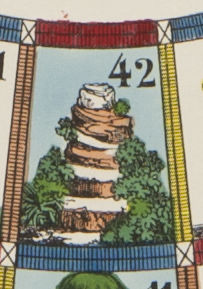

Image : [2.1.2] Le Jeu de loye renouvellé des grecs. Jeu de grand Plaisir & de Récréation, Comme aujourd’hui les Princes & Grands Seigneurs le jouent & le pratiquent, Orléans, chez Jean-Baptiste Sevestre-Leblond, [entre 1771 et 1780] (détail).

Image : [2.1.3] Labyrinthe gravé à l’entrée de la cathédrale de Lucques, XIIe-XIIIe siècles (crédits Wikimedia)

Image : [2.1.4] Jeu de l’oie renouvelé des Grecs. Jeu de plaisir et de récréation, Épinal, Pellerin et Cie, v. 1850, taille d’épargne sur bois, coloriage au pochoir (détail).

Image : [2.1.5] Jeu d’oie, Charles Wentzel, Wissembourg, [1862-1865]

Sur ces images d’Épinal, le labyrinthe rappelle la butte du labyrinthe du Jardin des Plantes de Paris, surmontée ou non de la Gloriette de Buffon.

Image : [2.1.6] Vue du Jardin des Plantes à Paris. Le labyrinthe, dessin de N. Huet, gravure de François Aubertin, [1790-1821] (crédits Bibliothèque centrale, Muséum national d’histoire naturelle).

L. F.