Le temps du jeu de l’oie commence avec celui des alphabets. Au XIXe siècle, les uns et les autres partagent la préoccupation d’être à la fois amusants et instructifs, rassemblant autour d’un thème un ensemble d’images et de contenus didactiques élémentaires.

Avec les jeux de l’oie des fleurs et des animaux, il s’agit d’adapter l’histoire naturelle à un public enfantin, sur le modèle du Petit Buffon des enfants qui connaît d’innombrables éditions entre les années 1810 et 1870. En jouant au Jeu instructif d’histoire naturelle des animaux produit par le marchand d’estampes parisien Basset, vers 1815, les enfants pénètrent dans une végétation peuplée d’animaux exotiques. Comme dans les abécédaires de la même époque, léopards, caïmans, girafes et autres bêtes des pays chauds l’emportent largement sur les animaux des pays froids et sur ceux des contrées familières aux enfants, sanglier, écureuil ou renard. Les singes occupent une place singulière : le jeu leur réserve pas moins de six cases, fidèle à Buffon qui leur avait consacré tout un volume de son Histoire naturelle. Les oies sont remplacées par la population des volatiles, exotiques ou plus familiers.

Comme dans les abécédaires, mais dans un espace plus contraint, le jeu délivre des éléments de savoir. Les animaux y sont décrits par leur place dans le monde naturel (le paresseux est un quadrupède et le vautour un oiseau de proie), par leur milieu naturel (le crocodile vit dans les fleuves d’Afrique), par un trait de comportement ou une performance propre à l’espèce (la cruauté de la hyène, les bras extraordinairement longs du gibbon).

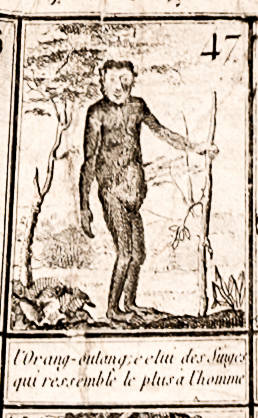

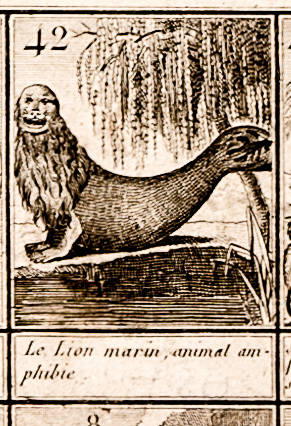

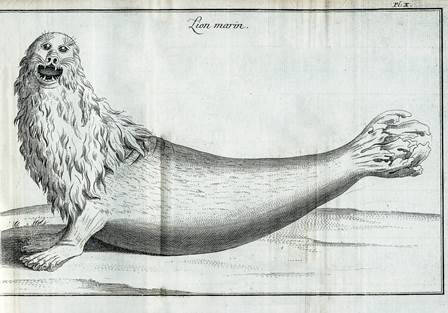

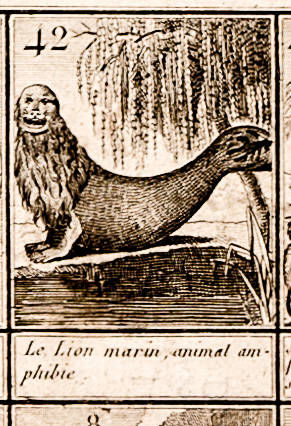

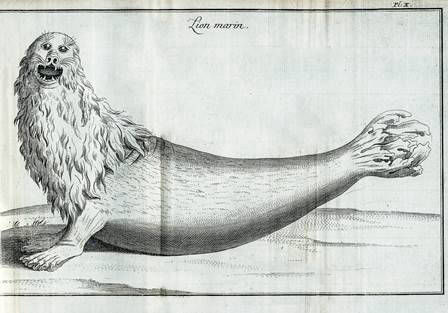

L’illustration puise à des répertoires variés. On trouve encore trace de l’iconographie merveilleuse et populaire des bestiaires de la Renaissance, comme le rhinocéros dont la carapace en plusieurs morceaux finement texturés remonte directement à Dürer. Mais c’est l’apport visuel de l’histoire naturelle du XVIIIe siècle qui domine le jeu. D’abord et avant tout l’Histoire naturelle de Buffon, d’où sont tirées de nombreuses images comme celle, classique, du jocko ou orang-outang, qui questionne la frontière entre les grands singes et l’homme ; mais aussi d’autres travaux comme celui de la naturaliste et dessinatrice Maria Sibylla Merian (1647-1717), dont l’opossum portant ses petits sur son dos est reprise au XVIIIe siècle par de nombreux auteurs. Les récits des voyageurs aux terres lointaines fournissent d’autres images, comme celui de dom Pernety aux îles Malouines, en 1763, qui contient l’image du lion de mer à l’étrange tête aplatie. Dans ces deux illustrations, on note que le graveur du Jeu instructif a tendance à compléter les décors végétaux en privilégiant les arbres hauts et combien il accentue, par maladresse peut-être, l’humanisation des faciès animaux, particulièrement flagrante dans la représentation du paresseux tirée de Buffon.

« Le jocko », dessin de Jacques de Sève, gravure de Chevillet, dans Buffon, Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet du roy, Paris, Imprimerie royale, 1749-1767, t. XIV.

« Le jocko », dessin de Jacques de Sève, gravure de Chevillet, dans Buffon, Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet du roy, Paris, Imprimerie royale, 1749-1767, t. XIV. Jeu instructif d’histoire naturelle des animaux, Paris, Basset, 1814, gravure en taille-douce sur cuivre (détail)

Jeu instructif d’histoire naturelle des animaux, Paris, Basset, 1814, gravure en taille-douce sur cuivre (détail) Jeu instructif d’histoire naturelle des animaux, Paris, Basset, 1814, gravure en taille-douce sur cuivre.

Jeu instructif d’histoire naturelle des animaux, Paris, Basset, 1814, gravure en taille-douce sur cuivre. Dom Pernety, Journal historique d’un voyage fait aux Iles Malouines en 1763 & 1764, pour les reconnoître, & y former un établissement, Berlin, Étienne de Bourdeaux, 1769 (crédits Natural History Museum Library, London).

Dom Pernety, Journal historique d’un voyage fait aux Iles Malouines en 1763 & 1764, pour les reconnoître, & y former un établissement, Berlin, Étienne de Bourdeaux, 1769 (crédits Natural History Museum Library, London).