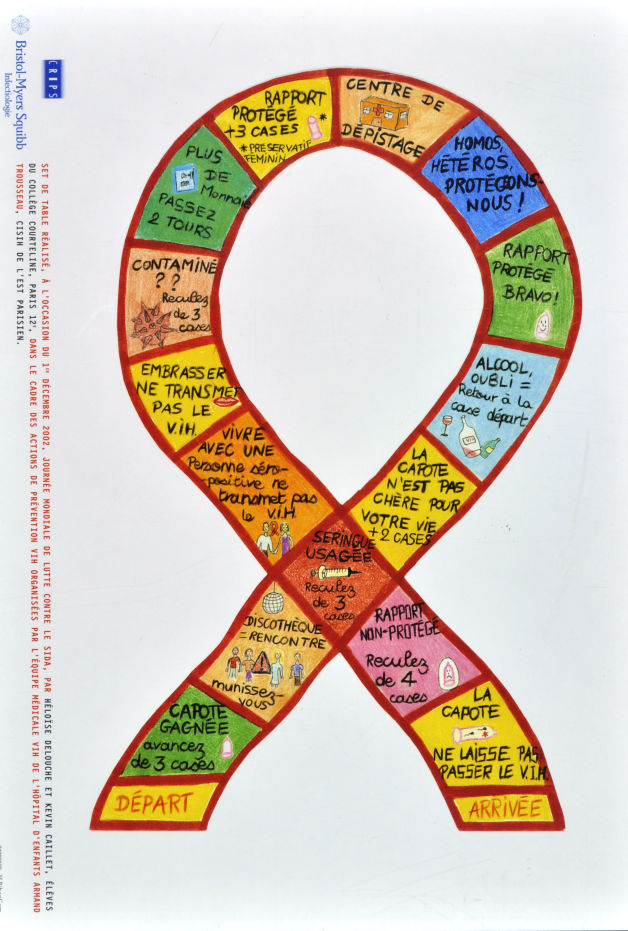

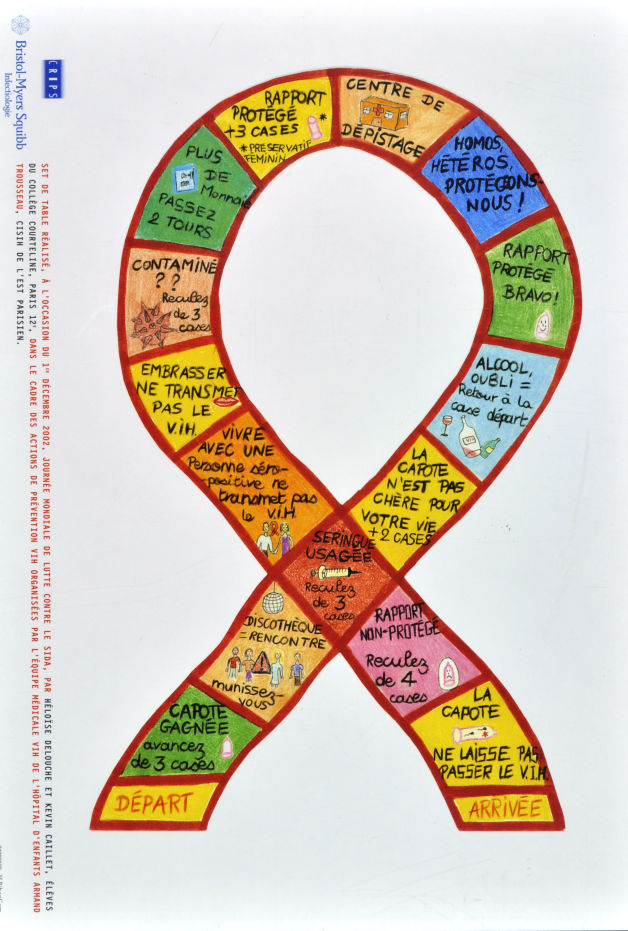

Image : [1.4.1] [sans titre], Paris, collège Courteline Paris 12e / Hôpital Armand, 2002.

Le 16 mai 2015, une curieuse partie de jeu de l’oie se déroule à la Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou, à Paris. Quatre historiens s’affrontent autour d’un plateau constitué de 50 cases, représentant chacune une date « canonique » de l’histoire du monde. Singularité : le jeu se déroule à l’envers d’un jeu classique, en partant du centre (case du jour présent) et en avançant vers la sortie de la coquille, jusqu’à la préhistoire. À chaque tour, les joueurs se livrent à un exercice d’explication et de critique des faits retenus. Quel sens a, dans une chronologie, le fait de faire figurer la mort de Jésus en l’an 30 plutôt qu’en 33 ? Pourquoi, de grands conquérants comme Gengis Khan, ne retient-on que la date de la mort (1227) ? En quoi la bataille de Lépante (1571) marque-t-elle un tournant dans l’histoire mondiale ?

Ce jeu de l’oie fait partie de ces « jeux d’histoire » avec lesquels les historiens inventent de nouvelles manières d’intervenir dans l’espace public et, dans le même temps, interrogent leurs propres pratiques – ici, les implicites à l’œuvre dans toute chronologie.

L’expérience résume bien les métamorphoses contemporaines du jeu de l’oie. Elle s’appuie sur les caractéristiques fondamentales du jeu : sa plasticité, sa linéarité, la familiarité de tous avec des règles que l’on peut modifier à loisir. Mais le jeu de l’oie n’est plus là pour inculquer un savoir : il invite à s’en saisir, à le discuter, à s’en rendre maître.

Cette dimension apparaît nettement dans les jeux de l’oie utilisés dans des contextes de médiation culturelle et de sensibilisation, à la protection de l’environnement ou à la découverte du patrimoine architectural local. Sous couvert d’un jeu de hasard, le parcours met en évidence, au contraire, combien – ou dans quelle mesure – les êtres humains sont libres de leurs choix.

En 2015, l’exposition « Mauvaises filles », présentée au centre d’exposition de la Protection judiciaire de la jeunesse et consacrée à la déviance juvénile féminine aux XIXe et XXe siècles, s’appuie sur un « jeu de l’oie blanche ». Sur le plateau, les cases rouges, celles du « mauvais chemin » (mauvaises fréquentations, maternité précoce, prostitution, rébellion…), invitent à questionner le poids des représentations et la violence sociale qui participent à la construction de la « délinquante ». Elles conduisent le visiteur à différents points de l’exposition, dont la visite est ainsi liée au hasard des dés.

Image : [1.4.1] [sans titre], Paris, collège Courteline Paris 12e / Hôpital Armand, 2002.

De la même façon, le jeu de l’oie est souvent utilisé dans le cadre des campagnes de prévention contre le SIDA. Ce jeu créé en 2002 permet d’aborder de façon ludique tous les aspects de la lutte contre le VIH : modes de transmission, facteurs de risque, prévention, préjugés. Le parcours en forme de ruban n’a plus qu’un lointain rapport avec la coquille traditionnelle, mais la référence est évidente, renforcée par l’alternance de cases bénéfiques et maléfiques.

Paradoxalement, alors que le jeu de l’oie est, au plus haut degré, un jeu de pur hasard, dans lequel les joueurs (aussi malins soient-ils) sont entièrement soumis au verdict des dés, le jeu de l’oie contemporain enseigne à ne pas se laisser aller au hasard des choses, à comprendre les enjeux du monde qui nous entourent, à devenir les acteurs de nos vies.

E. C.