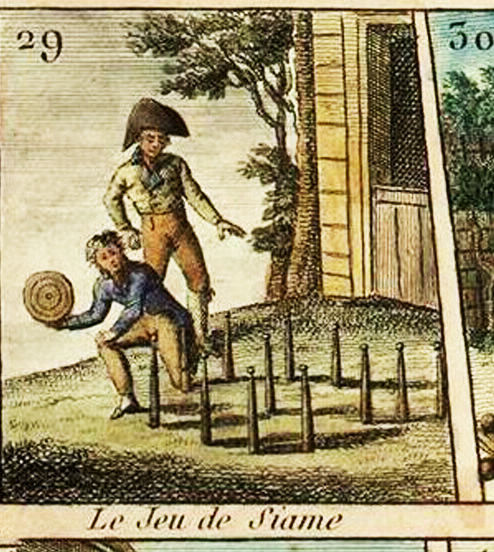

Enseigner par le jeu

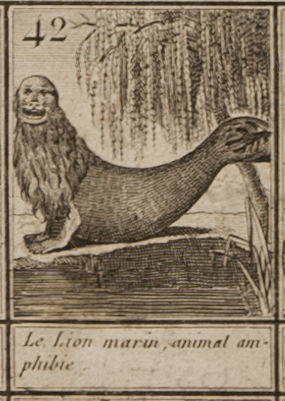

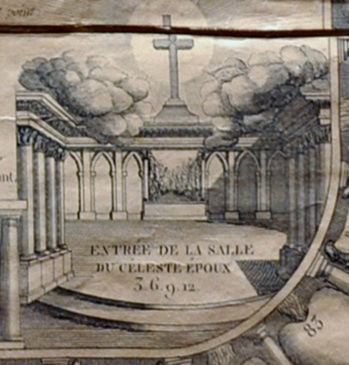

Dès le XVIIe siècle, les pédagogues européens ont compris l’intérêt à tirer d’un jeu réunissant adultes et enfants dans une atmosphère tranquille, propice aux apprentissages, et d’un plateau dont les nombreuses cases blanches peuvent être meublées de connaissances utiles.